The Khan Academy is a not-for-profit educational organization created in 2006, by Salman Khan. With the stated mission of "providing a high quality education to anyone, anywhere", the website supplies a free online collection of over 2,200 micro lectures via video tutorials stored on YouTube teaching mathematics, history, finance, physics, chemistry, biology, astronomy, and economics

http://www.khanacademy.org/#browse

Dienstag, 26. April 2011

Samstag, 23. April 2011

Frankfurter Studenten ganz schön elitär

Nur: Haben sie das Prinzip Demokratie auch richtig verinnerlicht? Gefragt danach, ob nicht einigen Mitgliedern der Gesellschaft ein größeres Mitspracherecht einzuräumen sei, so wie dies etwa 2008 der Ex-Vorsitzende des konservativen Studentenverbands RCDS, Gottfried Ludewig, mit einem doppelten Wahlrecht für Leistungsträger gefordert hatte, stimmten erstaunlich viele zu: rund 40 Prozent. „Dass so viele ein solch elitäres Verständnis von Demokratie haben, hat mich erschüttert“, sagt Sommerfeld.

Und dabei, so nimmt er aus einzelnen Gesprächen mit, sähen sich viele selbst als Teil dieser Elite, der ein größerer politischer Einfluss gebühre. Sommerfeld erklärt sich das so: „Offenbar gibt es unter den Studenten die Tendenz, sich nur noch auf das eigene Fachwissen zu konzentrieren. Das sorgt dann dafür, dass viele nicht mehr so politisch gebildet sind.“

Mittwoch, 20. April 2011

Konter gegen Widerrede, frei nach Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg

Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen."

Montag, 18. April 2011

Sonntag, 17. April 2011

Alternativen zu Powerpoint

Folie für Folie, Chart für Chart - es gibt Alternativen zu Powerpoint, allerdings kennt sie kaum jemand. Dabei sind sie oft kostenfrei und viel hipper, cooler, jünger. Schüchterne Studenten könnten sich allerdings überfordert fühlen.

http://prezi.com

http://prezi.com

Sonntag, 10. April 2011

Samstag, 9. April 2011

Catholic Nun Forcibly Removed From Plane for Wearing "Muslim Garb" by Jalees Rehman

April 5, 2011 DAYTON, OH - Sister Cora-Ann, a Catholic nun from the Our Lady of Grace Monastery in Dayton, Ohio got the surprise of her life yesterday, when she was asked to leave the plane she had just boarded at the Omaha International Airport. "I had just sat down in my seat, and started to thank God for our blessings and recite a prayer in Latin", she recalled, when one of the passengers sitting next to me called the flight attendant. The passenger was Elizabeth Bennet, who later stated: "It is not that we were prejudiced, but she did seem very suspicious. She was dressed in Muslim garb and just before we were about to take off, she started mumbling something in an Arabian or Talibani-sounding language. What was I supposed to do?" Damien Thorn was a passenger seated in the adjacent row and said: "I knew there was something sinister about her, the moment she stepped into the plane. She was wearing those burqa clothes that you see the Iranian women wearing, and she only had a very small carry-on bag." The flight attendant responded to the call and asked Sister Cora-Ann for her name, boarding pass and a photo ID.

Blanche Dubois was another passenger sitting close to Sister Cora-Ann and explained: "Once I heard that her name sounded like Koran, I got worried. That does not mean that there is anything wrong with me, does it? I just did not want to die. I was so scared, that I just yelled out her name to all passengers." Mr. Okonkwo was a passenger seated a few rows behind and stated: "Once we all heard that the passenger's name was Koran, things started falling apart." Frodo Baggins, a frequent traveler, said he had heard that Muslims do not eat beef. "I did not think that she was Muslim, and to help her out, I took out some of my beef jerky and asked the lady to eat it to prove that she was not a Muslim."

However, Sister Cora-Ann politely refused the beef jerky and reminded the other passengers that it was the time of Lent, during which Catholics often abstain from eating meat. The unrest in the plane kept growing, because most passengers were now convinced that Sister Cora-Ann was indeed Muslim and they demanded that Sister Cora-Ann leave the plane. "I did not want to cause my fellow humans any distress, so I left the plane", she said.

"We were so happy that we could continue our journey", said Frodo Baggins. "Once she de-boarded, it felt like a huge burden was lifted from us." Apparently, there was indeed a Muslim on the plane, by the name of Abdullah Abdullah the 23rd, sitting in the last row. "Of course I knew that she was a Catholic nun and not a Muslim, because I went to a Catholic school and my favorite teachers were Catholic nuns." Abdullah Abdullah went on to say "But let us face it: If you are a Muslim on a plane and someone else is being asked to leave the plane, the best thing is to be quiet and enjoy the show!"

Comments: How to handle the shop snobs by Charlie Brooker

So a few weeks ago I was on television, doing a little comic "bit" about unfocused online haters, the climax of which involved me going into adiatribe wherein I angrily imagined one of them toiling away behind the counter of a fast food restaurant. And shortly after it aired I received tweets and comments from people complaining I was a snob: that I was in effect saying anyone who works in a burger bar is a scummy non-person; a grunting subservient ape-slave deserving nothing but open scorn and the occasional kick to the face, provided it's their birthday.

That hadn't been my intention, but I can see why some people interpreted it that way (thanks to some clumsy writing on my part, and an absent "qualifying" section, which got excised at the last minute). Anyway, it bugged me. It bugged me because although I've never worked in a fast-food restaurant, I did spend several years working as a shop assistant – and during that time I learned, as anyone who spends their week standing behind a counter quickly learns, that the worst kind of customers are the ones who think they're automatically superior to you just because you're serving them. The ones who pop into Debenhams and suddenly think they're Henry VIII inspecting the serfs.

You can tell a lot about a person by the way they treat waiters and shop assistants, especially when you are one. The majority of people are perfectly capable of interacting with retail staff without spitting on them or whipping their hides like dawdling cattle, but planet Earth still harbours more than its fair share of disappointments.

The first surprise is that when it comes to arrogant customers, class isn't as big a factor as you might assume. True, I'd occasionally get a stereotypical ex-public-schoolboy blurting requests in my direction as though addressing a programmable service droid, or openly scolding me as if I was a failing member of his personal waiting staff – but the most overtly boorish behaviour came courtesy of people who weren't posh at all, but seemed to want to increase their own social standing by treating the person serving them like scum.

Then there were the people for whom even basic civility was an alien concept. I vividly recall one guy who sloped in wearing a loose pair of tracksuit trousers, absentmindedly playing with his own bollocks as he entered. He stood at the counter, scanning the display behind me and obliviously juggling his goolies – at one point literally reaching inside to re-arrange his collection – and then wiped his nose with the back of his hand, sucked the slime off it, pointed at an item he was interested in and said: "Show me that." Moments later he started an argument about how much it cost, demanded a discount, and, when I refused, called me an arsehole and knocked a load of boxes off a shelf by the door as he left. Based on that one five-minute encounter, more than 17 years ago, I'd be prepared to bet that man is today either dead or in jail. And probably still playing with his nuts.

But incidents like that were few and far between, partly because there was one major difference between the shop I was working in and almost every other shop in the world: you were allowed to talk back to the customers. In fact a certain level of sweary piss-taking was actively encouraged. It gave the place character, made the working day more fun, and reminded the frazzled shopper, on autopilot after several hours on Oxford Street, that they were dealing with a fellow human being.

Everyone who works in a shop should be allowed to openly take the piss out of their customers. It's far more British than the strain of imported corporate civility-by-numbers that megachain staff are sometimes forced to recite: the robotic "How can I help you?" mantras that only really make sense in America, because they're so friendly they actually mean it. The words don't feel false in their mouths. If I ran a national burger franchise – which I don't – I'd make it a rule that no two customers can be greeted with precisely the same words, and that every third customer must be grossly insulted as a matter of course. Just to keep the atmosphere nice and lively. And to keep the staff laughing.

Yes, laughing staff. That's the other irritating assumption people make about working in shops, especially burger bars – that the job must be so dismal, every single employee shuffles about in a perpetual state of misery, actively welcoming death. That only the utterly desperate or dumb could possibly stick it out. These characteristics could apply to almost any job, of course. What I disliked most about working as a shop assistant wasn't the occasional snooty customer, or the shop, or the hours, but they way people reacted when I told them I was a shop assistant – their automatic assumption that I didn't enjoy it. I didn't particularly enjoy my life at the time, but I did enjoy the job. Not every day, not constantly – but I liked it more than I disliked it. Maybe I'm odd. Maybe I was lucky and had unusually entertaining co-workers. Or maybe there are far, far worse things you could do.

Like judging people.

Unless you're a judge.

In which case, continue.

Der Denkautomat

Von Oehmke, Philipp

Mitten in der Kapitalismuskrise entdeckt die Subkultur den Kommunismus neu. Ihr Star ist der slowenische Philosoph Slavoj #381 i#382 ek, der Marxismus mit Pop und Psychoanalyse mischt. Seine Auftritte bieten Stand-up-Comedy für eine linksradikale Avantgarde. Von Philipp Oehmke

.....

Ein Wochenende Ende Juni in der Berliner Volksbühne, und die Big Three, die großen Denker der neuen Linken, sind angekündigt: Antonio Negri, Italiener, Ende siebzig, ein ehemaliger politischer Häftling, Autor von "Empire", dem bekanntesten neomarxistischen Bestseller der vergangenen zehn Jahre; Alain Badiou, Philosophieprofessor in Paris, Anfang siebzig, sehr abstrakt, Maoist und Universalist, sucht eine neue "kommunistische Hypothese"; Slavoj Žižek, Slowene, Psychoanalytiker, Philosophieprofessor in Ljubljana, Gastprofessor in Saas Fe und London, Anfang sechzig, der "Elvis der Kulturtheorie" (so der Untertitel eines Films über ihn). Oder: "Der gefährlichste Philosoph des Westens". Einer seiner erbittertsten Gegner hat ihn so genannt. Es war nicht als Kompliment gemeint, gerade deswegen gefällt es Žižek.

Die drei sind Intellektuelle, aber sie sind auch Stars, wie früher Sartre und Camus, die Existentialisten, oder zuletzt Foucault, Deleuze oder Derrida, die Poststrukturalisten, alles Franzosen. Aber seit deren Hochphase, also seit bald 20 Jahren, war diese Planstelle des Pop-Philosophen unbesetzt, sieht man einmal von Bernard Hénri-Levy ab, den Žižek vor allem deswegen verabscheut, weil er immer so viel Brusthaar zeigt.

.....

.....

Dabei sind die meisten Wortbeiträge schon in ihrer Originalsprache kaum zu verstehen. Simultan übersetzt werden sie zu sinnfreier Lyrik. Aber es soll hier nicht um einfache, um konkrete Antworten gehen, die gibt es bei der Linkspartei oder den Gewerkschaften. Genauso wenig soll es um einen Blick zurück in die Geschichte gehen, zurück in das düstere 20. Jahrhundert, zu seinen Katastrophen, die im Namen des Kommunismus geschehen sind, zu seinen Opfern, zu den mehr als 30 Millionen Ermordeten, zu Stalin, zu Pol Pot, den Arbeitslagern, der Überwachung. Nein, es soll hier um Theorie gehen, um eine neue "kommunistische Hypothese", wie Badiou es nennt, um Universalismus, das Subjekt in der Geschichte, Wahrheitsereignisse, um Hegel und um Psychoanalyse nach Jacques Lacan.

....

....

20 Jahre nach dem vorläufigen Ende des kommunistischen Experiments und genau 21 Monate nach dem Fastkollaps des kapitalistischen Status quo gibt es offenbar eine Sehnsucht: nicht nach linker Politik, sondern nach linker Theorie. Je drängender die praktischen Probleme, je müder unsere Demokratie, je kaputter der Euro, je schlechter die Koalition, je unkontrollierbarer die Banken - desto abstrakter die Suche nach Wahrheit, desto interessanter die Philosophie.

....

....

Sein Repertoire ist ein Mix aus der Psychoanalyse des obskuren Jacques Lacan und der Idealismusphilosophie Hegels, aus Filmanalyse, Demokratie-, Kapitalismus- und Ideologiekritik und einem manchmal autoritärem Marxismus gepaart mit Alltagsbeobachtungen. Er erklärt das ontologische Wesen der Deutschen, Franzosen und Amerikaner anhand ihrer Toiletten und dem daraus abzuleitendem Verhältnis zu ihren Fäkalien und reagiert auf Kritik zunächst mit einem fröhlichen "Fuck you!", ausgerufen in harten slawischen Konsonanten. Kollegen, die er schätzt, aber eine andere Lehre vertreten, teilt er mit, sie könnten sich darauf einrichten, in den Gulag zu gehen, sollte er, Žižek, bald an der Macht sein. Žižek mag den Schauder, den das Wort Gulag ausstrahlt.

....

....

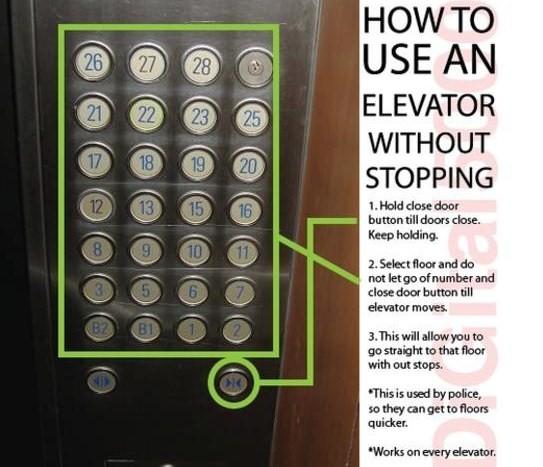

Žižek liebt es, Sichtweisen zu ihrem Recht zu verhelfen, wenn eigentlich das Gegenteil als richtig gilt, kontraintuitive Beobachtungen nennt er das. Seine liebste Denkform ist die des Paradoxons, mit Hilfe seines psychoanalytischen Rüstzeugs versucht er nachzuweisen, wie die liberale Demokratie die Menschen manipuliert. Eine seiner berühmten Alltagsbeobachtungen dazu betrifft die Tür-zu-Knöpfe in Fahrstühlen. Er hat herausgefunden, dass sie Placebos sind. Die Türen schließen keine Sekunde schneller, wenn man den Knopf drückt, aber das müssen sie auch nicht. Es reicht, dass der Drückende die Illusion hat, er könnte etwas beeinflussen: Genauso, sagt Žižek, funktioniere auch die politische Illusionsmaschine, die sich westliche Demokratie nennt.

.....

.....

Es ist schon der zweite Tag des Kongresses, bis hierhin musste er sich mit Zwischenfragen über Wasser halten. Er greift sofort Antonio Negri an, der am Vortag Badiou und ihm vorgeworfen hatte, sie vernachlässigten den Klassenkampf. Negris Theorie von der "Multitude", also seine Idee eines revolutionären Subjekts, das in der Unterschiedlichkeit der Einzelnen das Gemeinsame sieht, geht davon aus, dass der Spätkapitalismus sich selbst abschaffe und allein dadurch eine revolutionäre Situation entstehe. Žižek und Badiou ist das viel zu konkret und realpolitisch. Žižek bewaffnet sich mit Hegels Totalitätsbegriff, mit Platons Wahrheitsbegriff und Heideggers Ereignisbegriff. Man müsse außerhalb des Staates stehen, um ihn abzuschaffen, Negri aber bleibe innerhalb des Systems, deshalb könne seine Multitude niemals eine Revolution in Gang setzen.

....

....

Warum pessimistisch? Es ist ja tatsächlich nicht abwegig anzunehmen, dass Kapitalismus und Demokratie an einen toten Punkt gekommen sind. "Das stimmt", sagt Žižek, "aber ich glaube, dass die Linke auf tragische Weise bar jeder ernstzunehmenden Vision ist. Wir alle wünschen uns eine richtige authentische Revolution! Aber sie muss weit weg stattfinden, am besten in Kuba, in Vietnam, China, Nicaragua. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir hier unsere Karrieren weiterführen können." Dann muss er ins Hotel, die Diabetes, man wisse doch.

...

...

Žižek sagt, die Revolution funktioniere nie ohne eine Obrigkeit, ohne Lenkung. Das sei schon bei der Französischen Revolution und den Jakobinern so gewesen.

Freitag, 8. April 2011

"Den Job bekommt der Karrierist, nicht der Querdenker"

KarriereSPIEGEL: Wenn man sich Studenten in den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten ansieht, beschleicht einen das Gefühl, dass viele schon sehr früh die Allüren und das Auftreten von skrupellosen, selbstgefälligen Managern entwickeln. Sind das Vorurteile?

Samstag, 2. April 2011

Krass! Wir kennen nur noch ein einziges Adjektiv. Egal, ob wir etwas krass finden. Oder krass. von Philipp Schwenke (Danke an Yaso)

E

Und jetzt der Tadel. Ein Tadel an alle, die »krass« benutzen, und das dauernd. Ein Tadel an uns alle: »Ich habe im Lotto gewonnen.« - »Krass.« - »Meine Freundin ist von ihrem Crackdealer schwanger.« - »Krass.« - »Ich binde mir mal kurz die Schuhe zu.« - »Krass.« Könnte uns bitte mal wieder ein anderes Wort einfallen, wenn uns irgendwelche Tatsachen mehr abverlangen als ein Schulterzucken?

Als wir noch Teenager waren, haben uns unsere Eltern vielleicht noch ermahnt, mehr als zwei Adjektive zu nutzen, also nicht alles immer nur »geil« oder »scheiße« zu finden. Aber wer heute zuhört, wie sich unter 35-Jährige unterhalten, der weiß, dass es auf der Welt nur noch zwei Arten von Dingen gibt: krasse - und solche, die so wenig erwähnenswert sind, dass man über sie schweigt.

Krass ist mittlerweile so bedeutungshohl, dass ins Schlingern gerät, wer den Sinn eines Satzes sucht. Selbst der Duden ist ratlos. »Krass« bedeute in der Jugendsprache »extrem gut, extrem schlecht«. Was also heißt der Satz: »Lars ist ein krasser Typ«? Nimmt er zu viele Drogen und bedroht Mitmenschen mit Einwegspritzen - oder schreibt er seine Doktorarbeit in Quantenphysik und kann Skateboard fahren wie Tony Hawk? Es ist verwirrend.

Leider lässt sich nicht mehr genau feststellen, wann »krass« angefangen hat, Gespräche zu überwuchern. Der Ausdruck findet sich schon im Wörterbuch der Brüder Grimm: »nach lat. crassus, doch vermengt mit grasz, gräszlich; ein in manchen kreisen beliebtes superlativisches kraftwort, seit ende 18. jh., wol eben aus der studentensprache: du krasser philister!« Seine aktuelle Karriere aber muss »krass« irgendwann in den späten Achtzigern auf einem Schulhof begonnen haben. Zehn Jahre später stand es schon mit dem Duo Erkan und Stefan auf der Bühne und ließ sich so lange wiederholen, bis ein Comedyprogramm über Doofedaraus wurde. Mittlerweile arbeitet »krass« völlig ironiefrei in den Schlagzeilen von Boulevardzeitungen: »Krass! Familie versteckt Jackos Sperma in einem Geheimlabor«, informierte etwa die »Hamburger Morgenpost« nach Michael Jacksons Tod ihre Leser.

Noch vor vier Jahren schrieb Jens Friebe, Gitarrist, Sänger und Autor: »Unterprivilegierte Jugendliche haben sich, damit sie ihre wertneutrale Einstellung zu allen Dingen des Lebens und des Todes nicht immer neu beschreiben müssen, schon vor langer Zeit das Wort »krass« als Universalurteil ausgesucht, weil es Empfindungen nicht mehr nach ihrer Richtung, sondern nur noch nach ihrer Intensität ordnet.«

Doch das Adjektiv hat es aus der Parallelgesellschaft der Problemjugendlichen hinaus geschafft, es ist ein typischer Werdegang für ein Wort. »Jugendsprache renoviert und rüttelt eine Sprache auf«, sagt Nils Uwe Bahlo, Sprachwissenschaftler an der Uni Münster. Zwar verschwinden viele Angewohnheiten beim Sprechen im Laufe der Jahre wieder, niemand redet mit Ende zwanzig noch so wie mit sechzehn. Aber ein paar Wörter überleben. Manche nur in der Umgangssprache einer Generation. »Spre cher verraten ihr Alter, wenn sie Begriffe aus ihrer eigenen Jugend verwenden. Wer zum Beispiel häufig »ätzend« sagt, geht vermutlich auf die fünfzig zu«, sagt Jannis Androutsopoulos, Sprachwissenschaftler an der Uni Hamburg. Andere Wörter aber schmuggeln sich in die bundesweite Alltagssprache. Die Angewohnheit etwa, Adjektive mit »extrem« noch einmal lauter zu drehen, entspringt der Jugendsprache, aber heute schreibt selbst die FAZ, dass eine Pleite Griechenlands »extrem gefährlich« ist. Es steht also zu befürchten, dass wir »krass« nicht mehr loswerden.

Es passt ja auch so gut. Vielleicht ist »krass« das Wort zur Gegenwart, weil es sich anstandslos in eine Zeit fügt, die ohne grundsätzliche Überzeugungen auskommt. Wir haben gelernt, dass Ideologien zu nicht allzu viel führen. Uns regiert eine Kanzlerin ohne Meinung, und auch wir sollten uns nicht allzu sehr auf etwas festlegen: auf einen Job, eine Beziehung, einen Mobilfunkanbieter, eine Stadt oder einen Standpunkt. Es ist alles wahnsinnig kompliziert, und wer weiß, welche neuen Fakten alles noch mal ändern! Mit »krass« liegt man da nie falsch. Wikileaks zum Beispiel ist krass, die veröffentlichten Irakdokumente sind krass, und der Vergewaltigungsvorwurf gegen Julian Assange ist ja wohl das Krasseste.

Krass ist das Wort, das einspringt, wenn einen alle anderen verlassen haben. Wenn man keine Meinung hat, keine Erfahrung oder keine Ahnung. Deshalb sollte man sich »krass« auch leicht wieder abgewöhnen können - denn abgewöhnen sollte man es sich auf jeden Fall. Dazu ganz einfach vor dem Sprechen kurz nachdenken. In den meisten Fällen fällt einem dann schnell ein, ob eine Tatsache geil oder scheiße ist.

Abonnieren

Posts (Atom)